Donnerstag, 18. September 2008

Did you say non-nein, oui-ja?

linkheu, 20:16h

Das „cinema“ in Locarno zeigte 1995 den kitschigen Liebesfilm „Only You“. „Nur für Dich – Only You ist eines jener Werke, die zur Kategorie der übersehenen Filme gehören. So blieb ihm im Kino leider die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte, versagt.“ (aus amazon.de). Story: Eine Frau sucht einen Mann, dessen Name ihr auf die Frage, ob sie jemals die große Liebe finden wird, auf einem Oui-Ja-Board vorhergesagt wird. Das Oui-Ja-Board gleicht einer Art Schreibmaschinentastatur, die auf ein Holzbrett gedruckt ist. Name und Design des Boards sind nach US-Patent geschützt, das Brett wurde u.a. von der Spielzeugfirma Parker vertrieben. „Das Oui-Ja-Board ist ein Hilfsmittel der spiritistischen Automatisten: man stellt ein Glas darauf oder einen anderen Gegenstand, auf den die Teilnehmer einen Finger legen, durch unbewusste Muskelbewegungen kommt dieser Gegenstand in Bewegung – nach spiritistischer Ansicht durch das Eingreifen Verstorbener. Nach einiger Zeit werden häufig die Buchstaben des Oui-Ja-Boards in sinnvoller Reihenfolge berührt, und es ergibt sich ein Text, der eine Mitteilung enthält.“ (aus sphinx-suche.de) Die Automatisten scheinen mir die populärsten Spiritualisten zu sein, denn wer hat nicht einmal aus Jux ein Pendel schwingen lassen.

Das „Centro Coop“ liegt an der Piazza Grande, die im Sommer als Freilichtkino für die Filmfestspiele genutzt wird. An diesem Tag gab es dort Gießkannen, ein (in den Augen des Großstädters) lächerlich gesichertes Fahrrad und eine klassische rote Vespa mit großem Windschutz als Eyecatcher. Der Fotograf spiegelt sich in der glänzenden Karosserie der Vespa. Das hinter der Vespa stehende Puch-Mofa geht fast völlig unter, in den Gitterboxen unter den vollgestellten Arkaden warten Unmengen an Grillkohle auf die nahende Sommersaison.

Später aß ich einen „Tessiner Teller“ im Restaurant, eine mittelgesunde Wurst-Käse-Platte regionaler Spezialitäten. Zum Hotelzimmer in der „Villa India“ ging es über einen sich in die Höhe schlängelnden Weg, der rechts und links von Walderdbeerpflänzchen gesäumt war. Zum Berg hin konnte man die kleinen Beeren bequem in Hüfthöhe abpflücken. Der Blick aus dem Hotelzimmer führte zwischen Palmen hindurch, direkt auf den See. Nachts waberten unzählige, gelbe Lichter am anderen Ufer des Lago Maggiore. Die „Villa India“ hatte Kultstatus, die Ausstattung der Zimmer hatte sich seit den 1970ern nicht mehr verändert. Dieser Charme übertünchte gnadenvoll den aufgelaufenen Renovierungsstau, die Zimmerpreise waren allerdings längst in den 1990ern angekommen. Der Blick auf den See hatte eine gewisse Magie. Die Täler im Hinterland des Lago Maggiore erinnerten mich dagegen an die Modelleisenbahnlandschaften, die mein Bruder in seiner Jugend zusammenleimte. Selbst Steinbrüche und Sägewerke sahen dort merkwürdig abgestaubt aus, als ob jeden Morgen ein großer Handfeger über die Landschaft gefahren wäre.

... link (0 Kommentare) ... comment

Rasen rot-gelb?

linkheu, 20:12h

Mulhouse 2008

Rasenmähen soll ja angeblich die Gartenarbeit sein, bei der man die meisten Kalorien verbrennt – vielleicht abgesehen vom Ausheben von Gräben.

Mein Vater hatte einen Elektromäher von Wolf. Seit ewigen Zeiten sind diese Mäher in Gelb und Rot gehalten. Das Stromkabel ist praktischerweise auch rot, ein schwarzes ist eben noch leichter zu übersehen. Obwohl mein Vater immer sehr aufmerksam mit dem Mäher umgegangen ist, war es auch für ihn nicht zu vermeiden gewesen, einige Male über das Kabel hinweg zu mähen. Jedenfalls war es an manchen Stellen, besonders in der Nähe des Mähers, mit schwarzem Isolierband umwickelt.

Der Vorteil eines Mähers mit Elektroantrieb gegenüber einem mit Benzinmotor besteht sicherlich in der Umweltverträglichkeit: weniger Lärm und Strom aus der Steckdose. Der Benzinmäher verschmutzt die Umgebung ganz direkt, mit Krach und Abgas. Besonders beeindruckend ist der erste Start nach langer Winterpause: nach zigfachen Reißen am Seilzug steht man hustend, aber glücklich in einer weißen Wolke aus beißendem Rauch. Entsprechend verpönt war solch ein Modell bei meinem Vater. Benzinrasenmäherbesitzer gehörten bei ihm in die Kategorie der rücksichtslosen und oberflächlichen Mitmenschen. Jedes mal wenn in der Nachbarschaft ein Rasenmähermotor zum Geknatter anhob, legte mein Vater seine Stirn in Sorgenfalten.

Ich bin seit längerem Besitzer einen Benzinmähers und muss sagen, die Dinger sind schon enorm praktisch. Ohne Rücksicht auf ein störendes Kabel zieht man mit ihm stoisch seine Runden, beobachtet meditierend wie sich das Stück ungemähten Restrasens in immer anderen Mustern zunehmend verflüchtigt. Nur zum Entleeren des Grasfangs muss man ab und zu sein Vergnügen unterbrechen. Der folgende Neustart macht immer Freude, da der warmgelaufene Motor selbst nach nur halbherzigem Ziehen am Seilzug sofort wieder losheult. Ich habe sogar vor kurzem das Messer schärfen lassen, denn ein unscharfes Messer „verletzt“ den Grashalm und sorgt für braune Spitzen, der Gesamteindruck der Rasenfläche leidet. Jetzt suche ich nur noch nach der Ursache, warum der Motor ab und zu fast abstirbt. Ich hoffe, es ist nur eine verschlissenen Zündkerze, etwas anderes nämlich kann ich kaum selbst reparieren.

In der Schweiz sah ich dieses Jahr einen Mähroboter durch einen Garten ziehen. Irgendwer hatte es mir mal erklärt: man muss den Rasen nur einmal mit dem Gerät abfahren, dann hat sich der Mäher den Parcours gemerkt. Was ich in der Schweiz sah, war merkwürdig: der Robomäher fräste immer vorne an der Kante entlang, dann verschwand er nach hinten um kurz darauf wieder an der gleichen Stelle zu landen. Ein flaches, graues Gefährt, ganz ohne Bügel und Griffe, da er ja nicht mehr von einem Mensch gelenkt werden muss. Konsequenterweise sollte er auch seinen Grasschnitt selbst entsorgen können, aber so weit ist die Technik wohl noch nicht.

Es gibt ja in allen Bereichen des Lebens neuerdings diesen Drang, sich mit professionellen Arbeitshilfen zu umgeben, entweder ist es der Gastroherd in der eigenen Küche oder eben der Aufsitzmäher im Garten. Wie groß ist wohl die Mindestrasenfläche, die einen unpeinlichen Auftritt mit solch einem Traktor zulässt, ein Fußballplatz, oder reichen schon meine 120 m2? Moderne Aufsitzmäher sind Zero-Turner, d. h. sie können auf der Stelle drehen – ein Rad dreht sich, das andere steht. Folglich werden sie nicht mehr mit dem Lenkrad gesteuert, sondern mit zwei, links und rechts neben dem Fahrersitz angebrachten Hebeln – sicher etwas gewöhnungsbedürftig.

Das obige Bild entstand in einem Vorort von Mühlhausen, der Rasenmäher neben dem Haus steht für die alltäglichen Routinearbeiten, während die fehlenden Fensterrahmen in der Dachgaube auf eine umfänglichere Baumaßnahme hindeuten und dann wäre da noch dieser Twist tanzende Baum...

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 24. Juli 2008

Is It Love?

linkheu, 23:24h

1989 wohnte ich in Berlin-Moabit, einem Teil von Tiergarten. Wer in Moabit lebte, sagte damals immer, von dort aus käme man überall schnell hin. Und es sei nicht so schlimm wie in Neukölln oder Wedding. Das erklärte man damit, dass Moabit zwar nicht fein aber eben klein sei und somit kein indiskutabeler Malochermoloch. Warum habe ich mich bloß früher als Student für mein soziales Umfeld entschuldigt? Weil ich einem Mittelstandseinfamilienhaus entstammte?

„Diebe aufgepasst! In den Geräten befinden sich nur, für Sie wertlose, Poletten!“ Dieses handgeschriebene Schild hing in „meinem“ Waschsalon in Moabit. Es wäre nur eine klitzekleine Ungenauigkeit zu sagen, dass sich der Waschsalon unten in meinem Haus befand. Tatsächlich gab es ihn ein Haus weiter, aber man musste nur aus der einen Tür raus und in die andere hinein, fast so wie bei einer Drehtür. Das andere Haus war für einen Waschsalon auch viel passender. Nicht dieser Mietskasernenklotz in dem ich damals lebte, sondern so ein kleiner, mausgrauer 1950er Schuhkarton, der es mangels Baumaterial in den Nachkriegsjahren nicht ganz auf die Berliner Traufhöhe gebracht hatte. Machte ja nichts: gleich daneben an der Straßenecke war ein noch viel flacherer Bollemarkt. Dort kaufte ich damals die Schultheiss-Sixpacks, Einwegflaschen, die waren bequem über den Hausmüll zu entsorgen. Meistens kam das Bier aber vom Dönerimbiss „Yayla“, der florierte damals ganz prächtig, residierte in einer 1980er Betonburg mit gelben Balkongittern und lag nur ein paar Meter über die Straße. (Der Bolle machte ja schon um 18 Uhr zu und war somit aus heutiger Sicht eigentlich immer geschlossen ...)

Zurück zum Waschsalon und seinen wertlosen Poletten. O.k., es war klar: die Poletten waren die Wertmarken, die man für sein Hartgeld erhielt und mit denen die Waschmaschinen und Trockner gefüttert wurden. Sechs D-Mark kostete die Wäsche. Trocknen musste auch sein und kostete noch einmal drei D-Mark. Wenn man keine Waschmaschine in der Wohnung hatte, so gab es auch keine Wäscheleine, das war man sich und seiner studentischen Logik schuldig. Meistens stopfte ich eine der großen Waschmaschinen so voll, dass es eh nicht richtig sauber wurde, und im Anschluss auch nicht richtig trocken. Also, in den Waschmaschinen und Trocknern, aufgepasst Diebe, da befanden sich tatsächlich nur diese völlig wertlosen Wertmarken. Bis dahin sah ich auch kein Problem. Aber die Frage, die mich während meiner Waschsalonsitzungen immer wieder beschäftigte war: dort, wo ich in diesem Waschsalon die harte, frei konvertierbare, deutsche Währung in eben diese zweckgebundenen Poletten eintauschte, da in diesen grauen Geldwechselautomaten, da müssten doch eine ganze Menge, auch für Diebe nicht wertlose Münzen drinnen sein, oder? Es gab ja auch kein Schild: Einbruch zwecklos, Gerät wird täglich geleert!

Eigentümer des Waschsalons war ein Ehepaar aus einer „Former Republic of Jugoslavia“, jedenfalls deutet der Name mit den vielen aneinandergereihten Konsonanten, der irgendwann auf –ic endete, auf diese geografische Lage hin. Der Mann fuhr einen Mittelklasse-Daimler, Typ W124, heutzutage legendär wegen der noch überschaubaren Elektrik und seiner technischen Unverwüstlichkeit, damals ein ziemlich schmuckes Auto. Vorteil eines solchen Gefährts: man konnte so ziemlich alles selbst reparieren. Auch der erfolgreiche Betrieb eines Waschsalon setzte voraus, dass man in der Lage war, jede anfallende Reparatur, egal ob defektes Kontrolllämpchen oder Motorschaden, selbst beheben konnte. Das steigerte den Gewinn vor Steuern doch ganz erheblich und man konnte den wadenbeißerischen Kleinaktionärsvereinigungen auf der Hauptversammlung eine ordentliche Dividende versprechen. Der Betreiber des Waschsalons war ein fähiger Handwerker, den ich immer nur im grauen Kittel sah, auch an den Wochenenden. Wenn er mal nicht in seiner Arbeitskleidung erschien, dann war es eine eingeschlagene Scheibe oder ein Wasserschaden, der ihn eilig in den Salon zwang. Seine Frau machte übrigens immer sauber im Salon, die großen Fenster putzen und den Boden wischen.

Der Vorteil für den Servicetechniker in einem Waschsalon ist die recht überschaubare Menge an (Wasch)-Maschinen. Es war, wenn man eine gewisse Reparaturroutine erreicht hatte, möglich, Teile zwischen den Maschinen auszutauschen und sie gegenseitig in Stand zu setzen. Dann waren da ja nur noch die Trockner, der Geldwechsler, ein paar Lichtschalter und das Türschloss. Reparaturen konnten aber trotzdem lange andauern, und für einen Waschsalon, der ja quasi ohne ständige Bewirtschaftung auskommen sollte, war das Personal dieses Waschsalons wirklich sehr ausgiebig vor Ort. Der Mann verschwand in einem schmalen Gang hinter seinen Waschmaschinen, seine Frau reichte ihm von der anderen Seite das Werkzeug heran. (Ein weiterer Tipp in Richtung Profitmaximierung ist es, die Neuinvestitionen in einem überschaubaren Rahmen zu halten: eine neue Waschmaschine habe ich in den langen Jahren meiner Kundenbeziehung zu diesem Salon nie gesehen.

Es kam der Tag, an dem das Geheimnis des echten Geldes und der wertlosen Poletten wenigstens zum Teil gelüftet wurde. Wahrscheinlich saß ich wegen einer Kochwäsche da, die dauerte ewig, jedenfalls viel länger als die angegebene Zeit auf der Tafel mit den handgeschriebenen Anweisungen. Die Heißwäsche brachte die Luftfeuchte auf 99 Prozent und die Scheiben zum beschlagen. Ich sah es als mein Privileg an, dass ich während des langen Waschvorgangs nicht nach oben in die Wohnung ging. Das wäre zwar ohne weiteres möglich gewesen, ich hätte meine Abwesenheit aber als völlig uncool empfunden. Nicht dass zu befürchten gewesen wäre, die Wäsche könnte gestohlen werden, es war eher ein großartiger Luxus von Zeitvergeudung, dort einfach nur so dazusitzen. Ein Buch oder eine Zeitung hatte ich äußerst selten dabei, die wurden in der feuchten Luft immer so schnell unansehnlich. Wenn man allerdings mal schnell zum Dönerladen musste, kam garantiert irgendein Hilfssheriff, der die Wäsche aus der Maschine nahm und in einen der spärlich vorhanden Körbe (handelsübliche Plastikwaschkörbe auf einem selbstgebastelten, fahrbaren Metallgestell) packte, angeblich weil die Maschine gerade die einzig freie war. Besonders niederschmetternd war es, wenn jemand meine Wäsche einfach oben auf der Maschine ablegte – das frustrierte mich so richtig, ich verspürte den Drang, den nassen Wäscheberg aufgeben zu wollen: das Zeug liegen lassen und einfach komplett neu einkleiden. So war es nicht nur purer Luxus, die Zeit im Salon zu verbringen, sondern eben leider auch mit einer gewissen seriösen Aufsichtspflicht verbunden.

An diesem Tag der Tage war es wohl so, dass dieser Geld-in-Poletten-Wechselautomat streikte. Der Waschsalonbesitzer war gezwungen vor meinen Augen die Tür des Geheimnisses zu öffnen. Ich blickte mit angehaltenem Atem und ohne Wimpernschlag in die Eingeweide hinter dieser kleinen Metalltür. Dort sah ich etwas, was ich absolut nicht vermutet hätte: ein langer grüner Gartenschlauch, direkt hinter dem Geldeinwurfschlitz angebracht, führte steil und scheinbar endlos nach unten. Wenn ich Geld in diesen Geldeinwurfschlitz warf, dann rauschte mein Geld wahrscheinlich bis in den Keller hinunter und dort in eine Art Geldspeicher. Es war also tatsächlich kein Geld in diesem Waschsalon! Der Keller dieses unscheinbaren Hauses war voller kleiner Tresorräume. Der Besitzer des Waschsalons ging ab und zu hinunter, hielt den Plastikschlauch wie beim Blumen gießen, schwenkte ihn einfach hinüber in den nächsten Kellerraum, der sich auch bald mit Geld füllen sollte. Ab und zu nahm er sich eine Handvoll Münzen, tankte seinen Daimler auf, und verschwand mit seiner Frau übers Wochenende in einen der früheren Teile Jugoslawiens. Am Montag war er wieder zurück in Berlin-Moabit, Rathenower Straße 45, checkte seine Maschinen und drehte den Geldhahn auf...

(Das Foto zeigt übrigens ein frisch gestrichenes Haus in einer Charlottenburger Randlage. Ähnlichkeiten mit dem Haus vom Waschsalon sind weder zufällig noch beabsichtigt – saubere Lösung, oder?)

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 25. Juni 2008

Wie lange müssen wir Schumi noch Schumi nennen?

linkheu, 19:23h

Es gab nur einen dreiachsigen Formel 1 Wagen, den Ford Tyrell P34 und der wurde von Jody Scheckter und Patrick Dapailler gefahren.

Die bemerkenswerteste Konstruktion war das Modell P 34, das 1976 und 1977 eingesetzt wurde. Der P 34 war der erste und einzige Formel-1-Rennwagen, der über 6 Räder (4 vorne, 2 hinten) verfügte und im Rennen auch eingesetzt wurde. Der Wagen wurde 1976 von Jody Scheckter, der damit den Großen Preis von Schweden gewann, und Patrick Depailler pilotiert, 1977 von Depailler und Ronnie Peterson. Dieses Modell hatte auf jeder Seite zwei kleine hintereinander liegende Vorderräder. Die Vorteile lagen in einer besseren Aerodynamik und besserer Bodenhaftung. Im ersten Jahr hatte dieses Konzept auch Erfolge zu verzeichnen. Probleme mit den Reifen ließen diese Konstruktion jedoch Ende 1977 sterben. (wikipedia.de)

... link (0 Kommentare) ... comment

Can We Handle It?

linkheu, 19:20h

Vientiane, Laos, 2006

Beim Automobil nur auf das Design zu achten, ist alles andere als oberflächlich. Technisch hat sich ja am Grundprinzip des Autos nichts verändert, immer noch verlassen giftige Gase den Verbrennungsraum des Motors. Am automobilen Design jedoch kann man sehr genau den Zeitgeschmack ablesen. Schließlich sind Autos der Alltagsgegenstand schlechthin und für die meisten Menschen immer präsent. Das Design verändert sich in Nuancen, auf Fotos geben Autos Hinweise wann ein Bild entstanden ist, anders etwa als die eher zeitlosen Fassaden der Gebäude.

Der Pickup ist abgesehen vom Moped das verbreitetste Fortbewegungsmittel in Laos. Auf dem Bild handelt es sich um einen Mitsubishi L200 mit Doppelkabine, der auch in Europa relativ gut verkauft wird. Die in Laos angebotenen Pickups werden meist in Thailand für den südostasiatischen Raum montiert. In Deutschland ist ein Pickup ein absolutes Nischenfahrzeug, kein europäischer Hersteller hat einen großen Pickup auf Geländewagenbasis im Programm, es gibt nur einige Varianten von Mittelklassemodellen. (Zur Zeit ist das der Fiat Strada und eine Variante des Billigmobils Dacia Logan). In den USA ist der Pickup hingegen ein Volkswagen: Es gibt Klassiker des Pickups, wie den Dodge Adventurer 150, der noch bis 1979 mit Holzbeplankung angeboten wurde. Neuere Modelle sind vor allem eins: Riesig! Die Kühlerhaube des aktuelles Dodge Ram 3500 Mega Cab ist eine anderthalb Meter hohe Mauer, die einem Erwachsenen ungefähr bis zum Brustkorb reicht. Beim neuen Dodge Ram für das Modelljahr 2009 scheint sich die Kühlerhaube sogar ein wenig nach vorne zu neigen und wirkt mit den riesigen Scheinwerfern noch martialischer. Die Doppelkabine hat das Platzangebot für Mitfahrer erweitert und ist somit auf Limousinenniveau, da bis zu 5 Personen mitfahren können. In Laos ist es natürlich kein Problem auf der Ladefläche Platz zunehmen. In der Werbung für den Mitsubishi gibt es das liebevolle Detailfoto einer geöffneten Heckscheibe, die den direkten Zugriff auf die Ladefläche zulässt. Dodge lässt keine Personen in seiner Werbung erscheinen und mimt auch sonst eher den „tough guy“. Der Pickup ist „das Tool“, ein Werkzeug, wie er halt so dasteht. Ein riesiger Markt für den Zubehörhandel sind Aufbauten für die Ladefläche, mit deren Hilfe man zum Beispiel einen geschlossenen Laderaum erreicht. Es gibt sicher mehr Varianten als ein Schweizermesser Funktionen hat. In Laos sind diese Kostümierungen weniger verbreitet, in den USA ist dagegen eine abschließbare Box für Werkzeuge die absolute Mindestanforderung und in vielen Grundausstattungen schon vorhanden.

Das Design des Mitsubishi erinnert durch seine geniale hintere Rundung an einen alten Kutschenaufbau. Mitsubishi schafft hier eine interessante formale Trennung zwischen Fahrerkabine und Ladefläche. Ein Pickup hat eben dieses Planwagenimage von „Go West“. Es ist ein bodenständiges, „vernünftiges“ Handwerkerfahrzeug mit dem ehrlichen Touch eines Arbeitsmittels, passend zu Blue Jeans und T-Shirt. Werbespruch von Dodge: „Work never looked so good.“

Die Ladefläche ist schneller Umschlagplatz für alle Arten von Gütern, vom Streugut bis zum Viehtransport. Das Foto zeigt den L200 vor einem Handwerksbetrieb, der Trinkwassertanks herstellt und vertreibt. Diese Tanks werden auf Hausdächer montiert und nachts mit Hilfe einer Pumpe befüllt. Tagsüber reicht der Wasserdruck oft nicht um die höhergelegenen Etagen der Häuser mit Wasser zu versorgen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 23. Mai 2008

Wie kürze ich am besten ab?

linkheu, 13:14h

Bei meinem Aufenthalt in Marseille war ich als Austauschstudent der dortigen Kunsthochschule in einem Studentenwohnheim in Luminy untergebracht. Luminy lag außerhalb Marseilles in unmittelbarer Nähe der Calanques, der berühmten Kalksandsteinküste zwischen Marseille und dem Ferienort Cassis. Wanderte man durch die Calanques hörte man plötzlich deutlich Stimmen neben sich, obwohl niemand zu sehen war. Bald stellte es sich heraus, dass es sich um die Zurufe von Kletterern handelte die in etwa 100 Meter Entfernung irgendwo in den Felswänden hingen. Ein sehr merkwürdiges akustisches Erlebnis. Überhaupt schienen die Calanques das Mekka von Extremsportlern zu sein. Als Fußgänger, ohne eine ausgewiesene funktionsbetonte Kleidung oder ein anderes prothetisch-technisches Gerät fühlte man sich dort eher fehl am Platz. Am Ende eines Spazierganges durch das karge Gelände erreichte man Cassis, angeblich eine Touristenhochburg, gezwängt in ein schmales Tal, direkt am Mittelmeer gelegen, mit ein paar Hotels und einer kurzen Flaniermeile ausgestattet. Da alles kam mir sehr komprimiert vor, mehr als 50 Touristen sollte man besser nicht gleichzeitig in den Ort lassen, fand ich: wahrscheinlich waren es in der Saison so um die 5000.

Das Studentenwohnheim in Luminy war in einem Hochhaus aus den 1960ern untergebracht. Fast alles dort war gegen Vandalismus geschützt. Die Kochplatten waren einbetoniert und besaßen gerade mal einen An- und Ausschalter. Das Wasser in den Duschen kam direkt aus der Decke, Brauseköpfe suchte man vergebens. Ein Fahrrad, welches ich mir extra in einem Carrefour Hypermarché (der mit den 100 Kassen in einer Reihe und den Mitarbeitern auf Rollerskates dazwischen) zugelegt hatte, wurde schon nach wenigen Tagen gestohlen. Ich wollte damit den rigiden Busfahrplan umgehen, der die letzte Heimfahrt aus der Stadt gegen 22 Uhr vorsah.

Irgendwo habe ich mal gehört, die Idee des Campus entstamme dem Ende der 1960er Jahre, die Universitäten wurden aufs Land ausgesiedelt, um dem politisch hitzigen Klima der Innenstädte entzogen zu werden. In irgendeinem Gebäude in Luminy fand sich ein Modell der damals geplanten Bauvorhaben. Glücklicherweise war nur ein kleiner Teil davon verwirklicht worden. Das Fußballstadion auf dem Modell, suchte ich draußen vergebens. Aber auch so war mächtig hingeklotzt worden dort draußen auf dem kargen Gestein. Neben den Universitätsgebäuden hatten sich eine ganze Menge Unternehmen aus der Pharma- und Biotechbranche ein Plätzchen in der Nähe des Fachkräftenachwuchses gesichert. Die Gebäude standen hingewürfelt in der Landschaft herum, keines war einzigartig, Stahlbeton mit eingefüllten Fensterfronten wiederholte sich ständig. Die Forschung hatte allerdings weniger Fenster als die Verwaltung. Die in rechten Winkeln zwischen den Bauten angelegten Wege, hatten alle diagonal führende Abkürzungstrampelpfade.

Meine Kommilitonen suchten sich eine Bleibe in der Stadt. Zimmer in Studenten WGs wurden an den schwarzen Brettern ständig angeboten. Aber das innerstädtische Leben mit frischen Croissants vom Bäcker in Parterre und der Milchkaffee aus der Bar von schräg gegenüber interessierten mich damals nicht.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 25. April 2008

Kennen Sie den Reiz uralter französischer Gendarmeriezeitschriften?

linkheu, 21:19h

Nur Litauen erzeugt mehr Strom aus Kernenergie als die Franzosen. An einem Standort sind gleich mehrere Reaktoren versammelt. In Grenznähe zu den Nachbarländern haben sich die umliegenden Gemeinden länderübergreifend zu Interessensgemeinschaften zusammengeschlossen die gemeinsam versuchen, die teils sehr alten Reaktoren zu schließen. Eine Sisyphusarbeit: Der französische Staatskonzern EdF rückt erst nach Gerichtsverhandlungen und dann auch nur scheibchenweise mit Informationen raus.

An der Oberfläche versucht französische Technologie nichts zu verstecken. Ein Train à grande vitesse (TGV) sieht auch aus wie ein Schnellzug. Während in Deutschland Industriedesign auf die Konsensgesellschaft setzt und alles nach Gutmenschendesign aussieht, - die stetige „Verappleung“ der Gesellschaft - grinst in Frankreich das Design noch frech benutzerverachtend. Unvergessen die Bilder aus dem Cockpit des TGV bei seiner Rekordfahrt von über 570 km/h auf der Schiene. Die Lokführer grinsten so schön naiv jungenhaft und spitzbübisch, als sie mit ihrem extra hochgetunten Zug über die Strecke rasten. Eine Kamera auf einer Brücke konnte gerade noch so schnell schwenken, das sie den dahinrasenden Zug überhaupt einfangen konnte.

In Marseille fand ich in einem Berg von Papierabfällen einen ganzen Schwung der französischen Gendarmeriezeitschrift. In der Mitte eines jeden Heftes gab es ein Poster. Frankreich in den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Autobahngendarmerie fuhr Renault Alpine – einen der letzten Sportwagen, den die Franzosen noch bauten. Über dem modernen Polizeigebäude schwebte ein Alouette Hubschrauber, leicht zu erkennen an seiner gerüstartigen Heckkonstruktion. Andere Poster in der Zeitschrift zeigten Fotos, geschossen von ambitionierten Polizei-Hobbyfotografen: Stecknadeln als Makroaufnahmen, Palmen in den Überseegebiete - dort war die Gendarmerie in kurzen Hosen im Einsatz.

grenoble 2004

In Grenoble fühlte ich mich in das Frankreich der 1970er versetzt: schnurgerade Straße ins Nichts, karger, steppenartiger Bewuchs, eine „Location Video“ an der Ausfallstasse, sonntags geschlossen. Filmplakatwerbung , schräg über dem Geschäft, fast wie an einem richtigen Kino. Die Fenster mit kleinen Filmstills zugeklebt. Alle Rollläden sind geschlossen, ein einzelnes Auto fährt auf der Straße, ein gesichtsloser Kombi parkt schräg vor der Tür. Freundliche Parkbuchten zum sofortigen Einparken ohne lästiges Lenkradgekurbel. Tabak- und Presseschild am Strommasten montiert, ein paar Tannenzweige spiegeln sich im Fenster...

An der Oberfläche versucht französische Technologie nichts zu verstecken. Ein Train à grande vitesse (TGV) sieht auch aus wie ein Schnellzug. Während in Deutschland Industriedesign auf die Konsensgesellschaft setzt und alles nach Gutmenschendesign aussieht, - die stetige „Verappleung“ der Gesellschaft - grinst in Frankreich das Design noch frech benutzerverachtend. Unvergessen die Bilder aus dem Cockpit des TGV bei seiner Rekordfahrt von über 570 km/h auf der Schiene. Die Lokführer grinsten so schön naiv jungenhaft und spitzbübisch, als sie mit ihrem extra hochgetunten Zug über die Strecke rasten. Eine Kamera auf einer Brücke konnte gerade noch so schnell schwenken, das sie den dahinrasenden Zug überhaupt einfangen konnte.

In Marseille fand ich in einem Berg von Papierabfällen einen ganzen Schwung der französischen Gendarmeriezeitschrift. In der Mitte eines jeden Heftes gab es ein Poster. Frankreich in den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Autobahngendarmerie fuhr Renault Alpine – einen der letzten Sportwagen, den die Franzosen noch bauten. Über dem modernen Polizeigebäude schwebte ein Alouette Hubschrauber, leicht zu erkennen an seiner gerüstartigen Heckkonstruktion. Andere Poster in der Zeitschrift zeigten Fotos, geschossen von ambitionierten Polizei-Hobbyfotografen: Stecknadeln als Makroaufnahmen, Palmen in den Überseegebiete - dort war die Gendarmerie in kurzen Hosen im Einsatz.

grenoble 2004

In Grenoble fühlte ich mich in das Frankreich der 1970er versetzt: schnurgerade Straße ins Nichts, karger, steppenartiger Bewuchs, eine „Location Video“ an der Ausfallstasse, sonntags geschlossen. Filmplakatwerbung , schräg über dem Geschäft, fast wie an einem richtigen Kino. Die Fenster mit kleinen Filmstills zugeklebt. Alle Rollläden sind geschlossen, ein einzelnes Auto fährt auf der Straße, ein gesichtsloser Kombi parkt schräg vor der Tür. Freundliche Parkbuchten zum sofortigen Einparken ohne lästiges Lenkradgekurbel. Tabak- und Presseschild am Strommasten montiert, ein paar Tannenzweige spiegeln sich im Fenster...

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 19. März 2008

Was macht eine Dan Fogelberg Musikkassette auf dem Beifahrersitz eines verunglückten Dogde Saturn – handelt es sich hierbei um ein Versprechen?

linkheu, 23:03h

Der Dogde Saturn ähnelt dem Chrysler Neon, der auch bei uns verkauft wurde. Am unteren Ende der Skala wollte man sich keine gestalterische Blöße geben und schwang sich zu der kühnen Behauptung auf, dass solle wohl eine Limousine sein. Limousineichenholz für Fassbrause? Obwohl der Wagen wie eine Limousine aussieht, ist sein Platzangebot doch äußerst bescheiden. Ich hatte in den USA mal solch ein Auto angemietet. O.k., ich hatte billigste Holzklasse gebucht, und so etwas wurde mir dann konsequenterweise vor die Nase gestellt. Etwas dunkles, metallisch glänzendes von eigentümlicher Farbe sagte: „Hallo, ich bin ein Mietwagen mit einem dummen Touristen drin.“

Wer erfindet eigentlich solche Fahrzeuginnenräume? Will man die Benutzungszeiten kurz halten? Soll das etwa ökologisch sein? Bringen einen die Plastikausdünstungen um den Verstand? Ist Grau keine Farbe? Wird schwarz zu heiß? Sind Wurzelholzintarsien wirklich der Oberklasse vorbehalten? Ist die Polsterung graffitisicher wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder sollen Flecke von leichtfertig im Wagen verspeistem Junkfood nicht so auffallen? Soll es ein Muster sein, dass man garantiert nicht nachkaufen kann? (Ein Ersatzautositz kostet ein Vermögen, denn niemand braucht jemals solch ein Ersatzteil, auch dieser Dodge Saturn wird wohl keine Ersatzsitze mehr benötigen...) Wahrscheinlich ist dieses Grau einfach das Grau welches man erwartet, steigt man in so ein Auto ein. Alles andere würde einen eventuell verstören, man wähnte sich am falschen Platz.

Als ich drin saß, dachte ich: Huch, ein bisschen eng hier vorne, schieb doch mal den Sitz zurück! Aber der war leider schon in seiner hintersten Position. Also erkundete ich die Weiten Amerikas mit den Knien zwischen den Ohren. („Amerika“ ist genauso wie in diesem wunderbaren Herbert Achternbusch Film, wo dauernd diese Trucks durch die Gegend fahren: auf Autobahnen, über Brücken, stets mit Tele in einer hübschen brüchigen Optik gefilmt und dazu tagebuchartige Endlosmonologe, über Bezüge und Beziehungen.)

Genau genommen liegt gar keine Musikkassette auf dem Beifahrersitz, nicht mal eine Kassettenhülle, sondern nur das bedruckte Cover der MC. Die Verwerfungen in dem Wagen werden wahrscheinlich gewaltig gewesen sein.

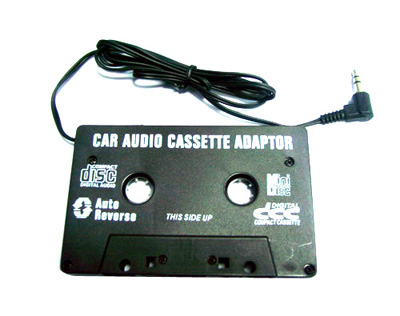

Das Dateiformat Musikkassette ist sicher ein Auslaufmodell. Der tragbare Radiorekorder und das Autoradio sind längst mit einem CD-Laufwerk bestückt. Lag der Preis für ein tragbares Gerät mit CD lange so bei 35€, (mit abnehmbaren Lautsprecherboxen, die immerhin ein bescheidenes architektonisches Moment bieten - nicht dieser vermaledeite 5.1 Kanal D**** Surround, der das Wohnzimmer mit kleinen schwarzen Kuben vollwürfelt) scheint der Preis jetzt abgestürzt zu sein. Ich sah ein klappriges, silbernes Etwas mit CD-Player vor ein paar Tagen für 14,95€. Musikkassetten (MC´s) gibt es von Originalinterpreten, neu und eingeschweißt für 0,49€. Das Auto scheint die letzte Bastion der Kassettenabspielgeräte zu sein. Der Kassettenspieler war schon drin, fuhr schon viele Jahre durch die Gegend, bevor man sich selbst hinter das Lenkrad des günstigen Gebrauchten klemmte. Natürlich gibt es in unserem Auto auch ein paar Kassetten, die aber niemand hört: ABC – The Look Of Love (genau, die für 0,49€!), eine mit französischen Chansons (hat wohl jemand dort vergessen) und eine Best of des Sugerhill Labels, hört man leider auch nie, hätte man aber gerne als MP3.

Es gab, in einer Übergangszeit - die Zeit zwischen MC und CD - Adapter in Form einer Kassette, die es erlaubten einen externen CD Player anzuschließen – Stromversorgung über den Zigarettenanzünder (Alle von Menschen erdachten Geräte gibt es übrigens in Versionen, die sich am Zigarettenanzünder betreiben lassen). Der CD-Adapter war ein trojanisches Pferd, der Anfang vom Ende der Kassette sah also selber aus wie eine! Aber was sind schon Adaptionen, gemessen an ihren Vorbildern?

Was ist schon ein Festplattenabsturz gegen Bandsalat, diese wunderbare haptische Erlebnis! Kassetten hatten fünf kleine Schräubchen auf der Seite, öffnete man sie, gelangte man ins Innerste, das war bestückt mit zwei feinen durchsichtigen Cellophanscheibchen als Fensterglasimitat und den beiden gewickelten Bandrollen. Wie oft habe ich verknotete Bänder wieder auseinandergefummelt! Klar, wenn die Kassette wieder lief, hatte man eine dumpfe Stelle im Musikstück, aber die war variabel, änderte sich manchmal so gar ein bisschen zum besseren, bildete man sich jedenfalls ein.

Dan Fogelberg, ich erinnere mich nur an den Namen, Vogel mit F hatte sich irgendwie eingeprägt, passt auch gut zu einem Singer/Songwriter, halt ziemlich authentisch mit Follbart... Wie war das eigentlich mit den Songwritern, die einen nachdenklich bildfüllend von den Plattencovern anblickten? Die kalifornische Fraktion hatte so eine dandyhafte Arroganz vom zu vielen Bescheid wissen. Die anderen hatten nur ihre nackte Ernsthaftigkeit: Jeans und Boots, Boots und Jeans. Den Prototypen des Rockfans lernte ich einmal in Kanada kennen. 400 Meilen wurden nächtens zum Stones Konzert in einem Baseballstadion gefahren, nur um am nächsten Morgen wieder auf der Arbeit zu stehen. Der Fan rauchte Dope, machte eine Riesenshow daraus, goss Bier in den Blumentopf oder drückte seine Kippe darin aus - den Rest habe ich vergessen... Es gab endlose Kiefernholzpaneele in Häusern, die nur aus Hobbykellern bestanden, Tiefkühltruhen voller Rindersteaks und gestutzte Schnurrbärte.

Dan Fogelberg ist 2007 verstorben, das wusste ich nicht und da finde ich es doch schon ein wenig merkwürdig, dass ich diese Fotos entdeckt habe... Für die Behandlungskosten seiner Krankheit musste er seine Ranch verkaufen. Der Unterschied zwischen einer Farm und einer Ranch ist ungefähr so, wie zwischen einem Bauernhof und einem Agrarbetrieb. Eine Farm ist eine kleine Farm, eine Ranch ist eine große Ranch. Eine Ranch ist eher ein Arbeitsprozess: extensive Viehwirtschaft auf tendenziell zu trockenen Böden. Eine Steaksoße ist Smokehouse Style, Ranch Style, aber niemals Farm Style. Nichts Verruchtes oder Verräuchertes hat die Farm an sich, nur das Ehrliche, als Erzeugergemeinschaft jenseits der Armutsgrenze im ländlich unterentwickelten Raum. Ein Sprachrohr, zerknüllt von ein Paar Prospektemachern im Landwirtschaftsministerium; aber ich will nicht in endlose Weiten abschweifen, die man mit Mähdreschern in Fünferformation abfahren muss.

Ich habe nachgesehen, die auf dem Beifahrersitz liegende Dan Fogelberg Kassette gibt es wirklich. Warum auch nicht, schließlich liegt sie ja dort auf dem Sitz. Aber auf der offiziellen Dan Fogelberg Webseite, in der offiziellen Discografie, da gibt es diese Kassette nicht. Auf a***** gibt es sie dann wieder auch als CD. Ist diese CD so eine Art unautorisierte Best of? Aber warum heißt sie dann Versprechen, Verspechen lohnt sich nicht, denn die viele Angebote der MC rangieren so zu Preisen zwischen gefühlten 2,32$ bis 3,66$ plus Porto und Versand, Steuern und Gebühren. Die Songtitel will ich nicht vorenthalten, also Dan Fogelberg Promises enthält/ besteht aus/ setzt sich zusammen/ stellt vor/ präsentiert:

01. To The Morning

02. Part Of The Plan

03. Souvenirs

04. Looking For A Lady

05. Song From Half Mountain

06. Leader Of The Band

07. More Than Ever

08. Come And Goes

09. Old Tennessee

10. Promises Made

Das klingt ehrlich, von der Hauptstraße abbiegen und Feldstudien betreiben!

Ich mag den Mann neben seinem Auto! Ich weiß wie er heißt und er hat furchtbar viele Fotos von Familienfeiern auf seiner flickr Seite.

... link (1 Kommentar) ... comment

Braucht die Provinz jedwede Hilfe?

linkheu, 22:59h

„

„In Almodóvars (...)Film „Alles über meine Mutter“ gibt es einen Moment, in dem der Film eine ungeheure Wendung nehmen, wo plötzlich eine radikal neue Geschichte beginnen könnte: die Mutter beobachtet einen Mann, der das Krankenhaus verlässt, einen Mann, in dessen Brust womöglich das Herz ihres tödlich verunglückten Sohnes schlägt, das durch eine Organtransplantation dorthin verpflanzt worden ist. Den sehnsuchtsvollen Blick der Mutter übersetzt Almodóvar in einen Zoom der Kamera auf diese Brust, in einen Zoom, der es dem verpflanzten Organ gleichtun, der in diesen Körper hinein möchte, sich hineinversetzen in ein anderes Leben, das von dem Herzen des toten geliebten Wesens beseelt wird. Mit diesem Zoom bahnt sich eine fundamentale Grenzverrückung an, eine Neudefinition dessen, was das Prinzip der Identifikation für das Melodram bedeutet. Melodramen operieren gewissermaßen mit einem Mechanismus, der einer Herztransplantation gleichkommt.“ (Zitat: Wolfgang Lasinger)

Der Beginn des Filmes ist wirklich furios, ich kann mich tatsächlich auch nur an diese Szene erinnern. Der Sohn der Hauptdarstellerin stirbt gleich zu Beginn bei einem Autounfall in Madrid. Sein Herz wird einem jungen Mann in La Coruna transplantiert. Die Mutter reist nach Barcelona um Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen. Das Melodram der Städte: Madrid, das ernsthafte Unglück, La Coruna, die fremd- und unterversorgte Provinz und Barcelona: die lebendige Stadt mit den vielen Wahrheiten, nicht nur des eigenen Lebens.

Zu Beginn des Films schwebt die Kamera aus dunklen Wäldern kommend, pathetisch über das beleuchtete Häusermeer Barcelonas ein.1991 war das Jahr vor den olympischen Spielen. Am neuerbauten Olympiastadion, gab es eine hässliche Pferdeskulptur. Das Stadion wirkte auf mich mickrig, kantig, unproportioniert. Die Stadt war hinter Bauzäunen verschwunden. Eine neue Stadtautobahn versperrte den Zugang zum Meer. Am Meer fand sich keine Stadt, nur industrielles Brachland, direkt am Strand ein paar hübsche Palmenhaine.

In Barcelona besuchte ich einen befreundeten finnischen Maler. Der Maler wohnte dort bei seiner finnischen Freundin, die ein Stipendium hatte. Wir teilten uns die Wohnung. Tagsüber ging ich in schwarzweiß fotografieren, dass fand ich damals künstlerisch wertvoller und authentischer als die zufälligen Farben von Kodak oder Fuji.. Wir tranken Caffé Coretto zum Frühstück. Barcelona war vollgestellt mit Botero Skulpturen, fette Kugelkatzen und dicke Kugelmenschen, Die Stadt war steinern, ohne Grün, symmetrisch angelegt. Die Altstadt war touristisch, mit Wurzelholztischen und Unmengen an Gestühl im Außenbereich. Die Straßenkreuzungen waren oktagonal abgeschliffen, vier abgeschrägten Seiten, Platz für unzählige Kioske.

Barcelona lag im Städtedrama ganz weit vorn, ohne autoritären Verwaltungsapparat wie Madrid und nicht herztransplantiert wie die hinter den Wäldern beginnende Provinz...

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 16. Februar 2008

Wie kann man (an) Land gewinnen?

linkheu, 19:45h

Monaco, der erstaunlichste Kleinstaat der Welt! 1994 war ich am Wochenende des Formel I Rennens in der Stadt. Monaco ist extrem dicht bebaut. Ständig wird versucht die kleine Landesfläche von nur 2 km² zu erweitern. Neue Stadtteile werden ins Meer hinaus gebaut, der Bahnhof wurde unter die Erde verlegt: die freigewordene Fläche wird gerade mit Hochhäusern zugebaut. Ein gigantischer beweglicher Schiffanleger sollte Kreuzfahrtschiffe anlocken, erwies sich aber als Flop: „So präsentiert sich der Anleger heute als monströser, weitgehend ungenutzter und somit unrentabler grauer Betonklotz, der den alten Hafen und den Schlossfelsen ästhetisch entstellt und ein tiefes Loch in die Staatskasse gerissen hat. Offiziell wird der Anleger gegenüber der Öffentlichkeit allerdings als ökonomischer Erfolg dargestellt.“ (aus: wikipedia.de)

Überhaupt ist die Profitgier an jeder Ecke des neu gewonnenen Landes abzulesen. Die neuen Stadtteile wirken entsprechend artifiziell. Höhepunkte sind Gewerbeansiedlungen wie etwa die der Kosmetikfirma Lancaster (im neuen Stadtteil Fontvielle), ein unwirklicher Blick auf die moderne Arbeitswelt, in dem ansonsten so mondän und etwas vergessen wirkenden Stadtstaats. Grünflächen sind dagegen absoluter Luxus und entsprechend klein. Der viel gerühmte Rosengarten zu Ehren von Grace Kelly, ist eher mickrig und erinnert an Vorstadtidyllen. „Wir waren auch im Princess Grace Rosengarten, Eintritt frei, ein Park eben mit vielen Rosen.“ (zitiert nach: esposa1969 auf ciao.reisen.de). Zoo und Aquarium haben den Charme einer Baumarktabteilung. Die Kiefernholzpaneele im ozeanografischen Museum, (war Urgroßvater Fürst Albert I. nicht Anhänger des „wissenschaftlichen Walfangs“?) erinnern an Taubenzüchtervereinsheime im Ruhrpott. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind an einem Nachmittag abgegrast.

Das internationale Zirkusfestival scheint auch aus einer längst vergangen Zeit zu stammen: ist ja auch irre schwer einen Fuß in die Tür der Hochkultur zu bekommen. (83% der Weltbevölkerung lehnen Clowns mittlerweile ab, verbinden irgendwelche Kindheitstraumata mit ihnen. Clowndarsteller sind entweder hoffnungslos fundamentalistisch, also tatsächlich todtraurig und total deprimiert, oder halten den schauspielerischen Aufwand schon mit der Schminkerei für erledigt.)

Die Rolls Royce in Monaco sind auch nicht mehr die Neuesten, kein Wunder bei einem gefühlten Straßennetz von fünf Kilometern Länge und dem milden, mediterranen Klima; Verschleiß und Rostfraß werden nicht gerade gefördert. So halten die Karossen ewig und deren Insassen sehen auch irgendwie unverwüstlich aus.

Der AS Monaco spielt mittelmäßig Fußball und Fürst Albert II. hat eine unerklärliche Leidenschaft für den Bobsport. Überhaupt erscheint die ganze Grimaldi Familie nicht mehr ganz so frisch, lebt im Bauwagen, singt schlechte Popchansons, stirbt in Rennbooten (vielleicht nicht ganz so tragisch), bei Autounfällen (sicher extrem tragisch), prügelt sich mit Fotografen, oder macht Entziehungskuren. Fürst Rainier liegt in Sachen Publicity uneinholbar vorn, hat doch die Ehe mit G. Kelly die größtmögliche Publicity für seinen Zwergstaat gebracht. (Grace Kelly wusste immer was sie wollte, sprach mit niemanden darüber und bekam was sie sich wünschte: So habe ich es jedenfalls in einer kürzlich im Fernsehen ausgestrahlten Dokumentation über sie gelernt.)

Klar, Zwergstaaten haben einen schweren Stand: In Andorra verkauft die eine Hälfte der Geschäfte Pastis und Knoblauch, die andere Hälfte versucht es mit Knoblauch und Pastis. Liechtenstein hat Firmen in Briefkästen, eine anziehend liberale Steuergesetzgebung und eine Hauptstadt namens Vaduz. Nur der Vatikanstaat unterliegt als Schutzmarke für Glaubensfragen nicht dem Zwang seine Daseinsberechtigung ständig neu, mit Sinn oder Unsinn aufzufüllen - hat dafür aber kein Formel I Rennen.

Das Rennen durch die engen Straßen des Mittelmeerstädtchens ist eine wunderbar absurde Vorstellung. Infernaler Lärm, der mir die Tränen in die Augen trieb. Dort wo die Rennwagen durch einen Tunnel fahren, wird der Lärm zur handfesten Körperverletzung. Vor und nach dem Rennen quälen sich die Menschenmassen durch die Stadt, während des Rennens sind die Nebenstraßen wie ausgestorben. Fast alle Plätze auf denen man „für lau“ einen Blick auf die Rennstrecke erhalte könnte, sind durch temporäre Metallwände verstellt, um kostenbewusste Motorsportfans abzuschrecken – solches Fußvolk bringt ja auch keinen Umsatz in der Gastronomie . Leute mit Appartements in einen der vielen Hochhäuser haben dafür plötzlich sehr viele Freunde – schließlich hat man von den Balkonen eine tolle Sicht auf das Renngeschehen. Die Restaurants an der Strecke machen in „Formule I Menus“-12€ fürs Essen, 286€ für den unverstellten Blick auf die Rennstrecke und sichern sich so die Hälfte des Jahresumsatzes.

Den Bus vom Roten Kreuz (Ortsgruppe Erlangen) fand ich während des Rennens akkurat an den Rand geparkt in einem Wohngebiet. Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Abordnung zur Streckensicherung war: „Auf Großveranstaltungen trifft man unsere ehrenamtlichen Helfer als unermüdliche Partner für den Fall der Fälle“ (Zitat: Webseite Deutsches Rotes Kreuz). Oder ob der Bus fürs Wochenende privat ausgeliehen war. „Chef, können wir mal kurz....?“

uh

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories

Online seit 6628 Tagen

Letzte Aktualisierung: 2008.09.18, 20:17

Letzte Aktualisierung: 2008.09.18, 20:17

status

Menu

Suche

Kalender

Dezember 2025 |

||||||

Mo |

Di |

Mi |

Do |

Fr |

Sa |

So |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

||||

Letzte Aktualisierungen

Wie lange müssen...

Es gab nur einen dreiachsigen Formel 1 Wagen, den...

Es gab nur einen dreiachsigen Formel 1 Wagen, den...

by linkheu (2008.06.25, 19:35)

Can We Handle It?

Vientiane, Laos, 2006 Beim Automobil nur auf das...

Vientiane, Laos, 2006 Beim Automobil nur auf das...

by linkheu (2008.06.25, 19:20)